- 中古

- 書籍

- 書籍

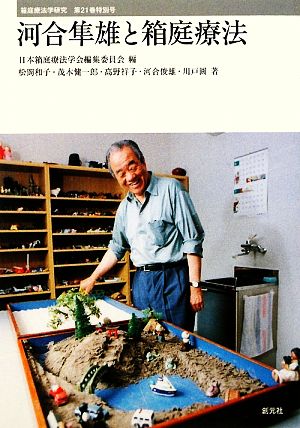

河合隼雄と箱庭療法 箱庭療法学研究第21巻特別号

定価 ¥1,980

¥1,705 定価より275円(13%)おトク

獲得ポイント15P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 創元社 |

| 発売年月日 | 2009/02/10 |

| JAN | 9784422114170 |

- 書籍

- 書籍

河合隼雄と箱庭療法

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

河合隼雄と箱庭療法

¥1,705

在庫なし

商品レビュー

4

2件のお客様レビュー

約4年を経て、再読。 自分の記憶というものは、あてにならない。。。 読んでいたことに気づいたのは、第2部の事例発表でした。。。 4年前に読んだ時とは違う部分に反応する自分がいた。 箱庭療法をクライアントの立場で実践された過去のある茂木さんの言葉は、同じくクライアントの立場で実...

約4年を経て、再読。 自分の記憶というものは、あてにならない。。。 読んでいたことに気づいたのは、第2部の事例発表でした。。。 4年前に読んだ時とは違う部分に反応する自分がいた。 箱庭療法をクライアントの立場で実践された過去のある茂木さんの言葉は、同じくクライアントの立場で実験していた自分が思う感覚に近いと思う。 だから、同感する部分が多い。 (今回は、「全家庭に箱庭を置いた方が良い」には、そうそう!とは思わなかったけど。。(笑)) 『箱庭には、その個人にとっての精神運動としての価値はあるんじゃないかと思うからです。』(160頁) 『それから、河合先生が言われていたことですごく印象的だったのが、「全体としてぼんやりと印象を見ることが大事だ」ということです。』(138頁) 事例発表は、事例発表であるから、解説が必要で、クライアントが作成している時には、詳細な解説はかえって邪魔になってしまう気がしている。 クライアントが置いたもの、置き場所に対する意味は、クライアントしかわからず、それを言葉にすることは、クライアントの感じているニュアンスとは、少し方向の違ったものになってしまい、本当にクライアントが感じているものが殺されてしまいかねない危険性を孕んでいると思ってしまう。大雑把に言ったら、誘導しかねないかなと。 「治癒」に関しては、症状が完全に消失する、認知が完全に変わる、ということは、ないのだと思っている。 クライアントが、その症状、認知と共存していても、スムーズに生きていけることが、最終地点じゃないのかなと。 今回は、第2部も以前より理解ができた。 でも、贅沢を言えば。。。 カラー写真でみたら、もっとわかりやすいのかもしれないなと。 また、数年後に再読したい。 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2015/3/12感想 ☆4 私が箱庭療法について思っていたこと、研究題材として問題だと感じていたこと。 それらが、ダイレクトに書かれている部分があり、読みながら「そうそう!」と、何度思ったことか。 自分自身が箱庭療法実習を何度かやってみて思うのは、箱庭は、気軽にできるけれども、無意識の自分がもろに出るので、それに対峙する苦痛も伴うということ。 その時その時で、使用するアイテムも、置く場所も全く違う。 全く同じものを作ろうと試みても、再現することができない。 作っているだけで、すっきりするのだけど、そのあとに「どの順番で置いた?」「何かストーリーはある?」「どうして、ここに置こうと思った?」など、カウンセラーからの質問に答えて行くと、それを作り上げた自分がどんな気持ちだったのかに自分で気づく。 気づいたものをそのまま受容できるかどうかは、自分次第。 箱庭は、自分と対話するための材料になりうるし、ストレス発散にもなりうると思う。 だから、家庭に箱庭を置いた方がよい。という、若干突拍子もない提案も「そうそう!」と思った(笑) 河合隼雄先生の講義などを直接聞いてみたかったなー。。と、切に思います。 第二部の事例発表は、専門家ではないので、あまりわからない部分もあった。 やはり、箱庭をもっとしっかり勉強したいな。。

Posted by

日本箱庭療法学会の河合氏追悼シンポジウムの書籍化。1部の松岡氏によるシェイクスピアから読み解く言葉の可能性や箱庭としての演劇、また茂木氏が河合氏に語るように話す自己の心理的な変遷とか療法を越えた箱庭の意義はとても意義深くて面白かった。 次の2部での症例発表は衝撃的な箱庭で内容も興...

日本箱庭療法学会の河合氏追悼シンポジウムの書籍化。1部の松岡氏によるシェイクスピアから読み解く言葉の可能性や箱庭としての演劇、また茂木氏が河合氏に語るように話す自己の心理的な変遷とか療法を越えた箱庭の意義はとても意義深くて面白かった。 次の2部での症例発表は衝撃的な箱庭で内容も興味深く、患者の病理の深さと治癒までの長さに圧倒され、治療の大変さや自我の再構築の危険度、さらに治療者の抱える心理的負担についても、改めて感じ入るものがあった。 だが最後の全体討論は少々不完全燃焼気味で、高野氏や茂木氏が箱庭の療法や症例を普遍的なものに変換し直して、広く可能性を探ろうとしているのに対して、その意図を拾えずに患者か初心者扱いをするような、専門家側の臨床的な一元的な見方しか出来ない他のパネリスト達に違和感と不快感を覚える。 箱庭療法を学会など組織化したくないと当初言っていた隼雄氏の懸念を象徴するような、治療者側の専門職的な、施行者然とした危うさが見え隠れしているように感じる。「治療者」が「患者」を治すのではなく、「人が人の治るのを見守る」というのが隼雄氏の大切にしていた療法の意識ではないのか?技術や知識はあくまでその背後にあるもので、ここに違和感があるように思う。 という部分で、尚更この世界での河合隼雄氏の不在感が哀しくも際立ってしまい、前半意義深かっただけに、個人的には残念な後半だった。

Posted by